ページコンテンツ

イントロダクション

1995年阪神淡路大震災・2011年東日本大震災。

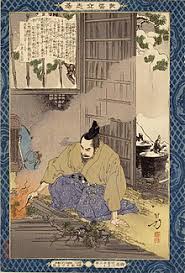

地震雷火事おやじという言い回しがあります。怖いもを並べたものですが、地震が最も怖い災害なのですね。江戸時代の安政の大地震はそれはすごい地震だったようです。

1854年に南海トラフ大地震が発生し、東海地方、四国九州地方の地震が相次いで起こり、翌1855年に安政の江戸大地震が発生。

日本中が大揺れでした。

当時、地震はナマズが暴れて起こすものと考えられていて、鯰絵が流行しました。

右の絵も地震雷火事おやじが集まってなにやら話し合っている鯰絵です。

令和 2年度 第 11問

〔問 11〕

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第 61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)したマンションの建物及びその敷地の売却の決議(この問いにおいて「売却決議」という。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、マンションの敷地利用権は、数人で有する所有権その他の権利とする。

1 区分所有者は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数による売却決議があれば、建物と敷地利用権の両方を売却することができる。

2 売却決議を行うための区分所有者集会の招集については、規約をもってしても、その発出から会日までの期間を2ヵ月間よりも短縮することはできない。

3 敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びその敷地の賃借権を売却することができる。

4 区分所有者集会において売却決議がなされても、専有部分の賃借権は当然には消滅しない。

解答と解説

誤っているものを探す問題。

❌ はどれか!

被災マンション法及び民法の規定。

平成7年に発生した阪神淡路大震災後に施行された法律。さらに、平成25年6月26日に改正され公布・施行されました。

被災マンション法の改正

平成7年の被災マンション法では、大規模災害によりマンションが全部滅失した場合はその敷地共有者の5分の4以上の多数決でマンション再建できるとされていましたが、一部滅失の場合についての規定がなく、民法の決まりに基づいて、マンション再建には全員の同意が必要でした。

ぼろぼろになって一部が残った状態のマンションは取り壊して再建するのが最適と考える住人がほとんどでしたが、一人でも反対の住人がいたり、行方不明者がいた場合再建は難航しました。

そこで平成25年被災マンション法が改正されマンション所有者の5分の4以上の多数決でマンションを取り壊して再建することができるようになりました。

1 区分所有者は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数による売却決議があれば、建物と敷地利用権の両方を売却することができる。

4 区分所有者集会において売却決議がなされても、専有部分の賃借権は当然には消滅しない。

民法 第605条(不動産賃貸借の対抗力):不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得したものはその他の第三者に対抗することができる。

⇨賃借人の保護を図るため、借地借家法の規定が準用される。

本来登記が要件だが、そうでない場合も賃借権は当然には消滅しない。

この選択肢は ◯ です。

この問題の答えは 3 です。